ロードインデックスって何?

ロードインデックス(LI)とは、タイヤ1本が支えることのできる最大負荷能力を示す指数のことです。

直訳すると【荷重指数】という意味になります。

指数というとなんだか難しそうですが、「数値が大きいほどスゴイ」みたいな認識でOKです。

ロードインデックスの数値が大きいタイヤほど、より重い車を支えることができます。

ロードインデックスは、タイヤの最大負荷能力を数値であらわしたもの。

ロードインデックスと空気圧の関係について

タイヤの負荷能力は、中に入っている空気の量(空気圧)によって変わります。

空気圧が高いほど負荷能力は高くなります。

逆に空気圧が低くなると負荷能力も低下します。

このように空気圧と負荷能力は比例します。

最大負荷能力というものが相対的なものであるからこそ、ぱっと見てそれぞれのタイヤの荷重性能を判断できる目安のようなものが欲しくなったりします。

この目安こそがロードインデックスというわけです。

厳密にいうと走行速度なども負荷能力に影響を与える要素なのですが、少なくとも日本の公道を走る程度のペースであれば、こちらに関してはスルーして差し支えないかなと個人的にはおもいます。

負荷能力(空気圧)が足りないとどうなる?

負荷能力(空気圧)が不足している場合…

- 転がり抵抗が増える(燃費悪化)

- 偏摩耗(片減り、ショルダー部)。

- 操縦安定性が低下。

- ハイドロプレーニング現象、スタンディングウェーブ現象が発生する可能性が高まる

- ホイールからタイヤが外れやすくなる

- コード切れやトレッドセパレーションなど、タイヤの損傷の可能性が高まる

…と、さまざまなトラブル・アクシデントの発生が予想されます。

「燃費が悪い」、「タイヤが片減りする」といった程度で済めばまだ良いのですが、著しく不足していた場合は重大な事故につながりかねませんので注意が必要です。

空気の入れすぎもNG

ただし、いくら負荷能力が高まるからと言って、設計者の想定を超えるほど空気を充填し過ぎると、別の問題が生じてきます。

- 乗り心地やハンドリングが悪化する

- グリップ・ブレーキ性能が落ちる

- タイヤの偏摩耗が起きる(センター部)

- パンク・バーストしやすくなる

タイヤに必要以上にエアーを入れすぎることへの代償は多く、こちらもまた重大なトラブルにつながる危険性をはらみます。

ただ、燃費重視の方や固い乗り心地を好む方なんかは適正空気圧よりも多めに入れている方がいるのも事実。中にはリミットを超えて、300kPa以上で乗られてる方もいるみたいです。

ですが燃費性能などを極限まで追求しない一般ユーザーの方であれば、極端な空気圧設定をせずに、許容空気圧の範囲内にとどめておいた方が無難だとおもわれます。

設計上のリミットまで空気圧を高めた時に負荷性能はマックスになります

空気を入れるほどタイヤの負荷能力も上昇しますが、前項でもお話した通り入れすぎるのも良くありません。

そのため一般的には、「設計上」の許容空気圧の上限ギリギリまで空気を入れた状態が、そのタイヤの最大負荷能力が発揮されている状態といえます。

この説明だけではよくわかりませんね。

以下で、もう少し詳しく解説していきたいと思います。

「設計上」の許容空気圧とは?その上限についてもチェック!

タイヤの設計は、国際的な規格や国内の規格に準拠するようにおこなわれます。

大枠は ISO(国際標準化機構規格)によって定められており、細かい規格については国ごとに決められています。

この「国ごとに決められた規格」によって、空気圧の許容範囲はバラバラです。

つまり設計上の許容空気圧とは、国ごとのタイヤ規格で定められているものであり、どの規格を採用するかによって上限(または下限)は異なるということです。

JATMA規格・・・180~240kPa

ETRTO(スタンダード)規格・・・180~250 kPa

ETRTO(エクストラロード・レインフォースド)規格・・・200~290 kPa

例として…JATMA規格の空気圧の上限は240 kPa ですので、この規格に沿ってつくられたタイヤに240 kPaの空気を入れた状態での耐荷重性能がタイヤの持つポテンシャルの限界とされています。

【空気圧別負荷能力対応表】をみてみましょう

ここまでで「空気圧と負荷能力には密接な関係がある」ということはわかっていただけたとおもいます。

この両者の関係性を数値化して表にまとめたものがあります。

「空気圧別負荷能力対応表」と呼ばれるものです。

この表があれば、自分のクルマのタイヤにどれくらい空気を入れればいいのか把握することができます。

乗用車タイヤ・4駆用タイヤの通信販売専門店

タイヤファクトリー

国内のタイヤメーカーのサイトなどでもこの表は確認できますが「このサイトだとそれぞれの規格が同じページで見ることができる」という理由からタイヤファクトリー様のリンクを貼らせて頂きました。

規格ごとに負荷能力はバラバラなんです。ここがややこしい…

タイヤの規格自体が変わると、ロードインデックスが同じ数字でも負荷能力の数値が変わってきます。つまり、それぞれの規格で統一性がありません。

タイヤを履き替える際に、それまでと違う規格のものを選んだ場合は、空気圧の設定が変わってくる可能性があるということです。

国産車の指定空気圧(自動車メーカーが指定する空気圧)は、ほとんどがJATMA規格を基準としています。

その指定空気圧に合わせた ETRTO規格のタイヤ では、必要な空気圧が確保されていないケースがほとんどです。

タイヤに空気が足りないということは、負荷能力も足りていないということです。

特にXL・ReF規格のタイヤに指定空気圧しか空気を入れなかった場合は負荷能力が大幅に落ちてしまうこともありますので、 特に気を付ける必要があります。

上記のことから、タイヤを変えた時には必ず空気圧設定の見直しを行うようにしてください。

ほとんどのタイヤは最大負荷能力を発揮していない?それって大丈夫??

上限空気圧で発揮される負荷能力がタイヤの持つポテンシャルのMAXというのはわかりましたが、上限ギリギリまで空気を入れている人って少ないと思います。

上でも述べた通り、空気圧が下がるほどタイヤの負荷能力も低下していきます。

リミットいっぱいまで空気圧を高めていないタイヤは、言ってみれば「負荷能力を使い切れていない」ことになります。

果たしてこれって問題ないのでしょうか?

結論から言うと全然問題ありません。

新車の時に装着されていたタイヤの負荷能力さえ下回らなければ、許容範囲内での空気圧の調整は自由に行って構いません。

では、それはどうやって確認できるのでしょうか?

以下で説明します。

新車時装着タイヤの負荷能力の調べ方

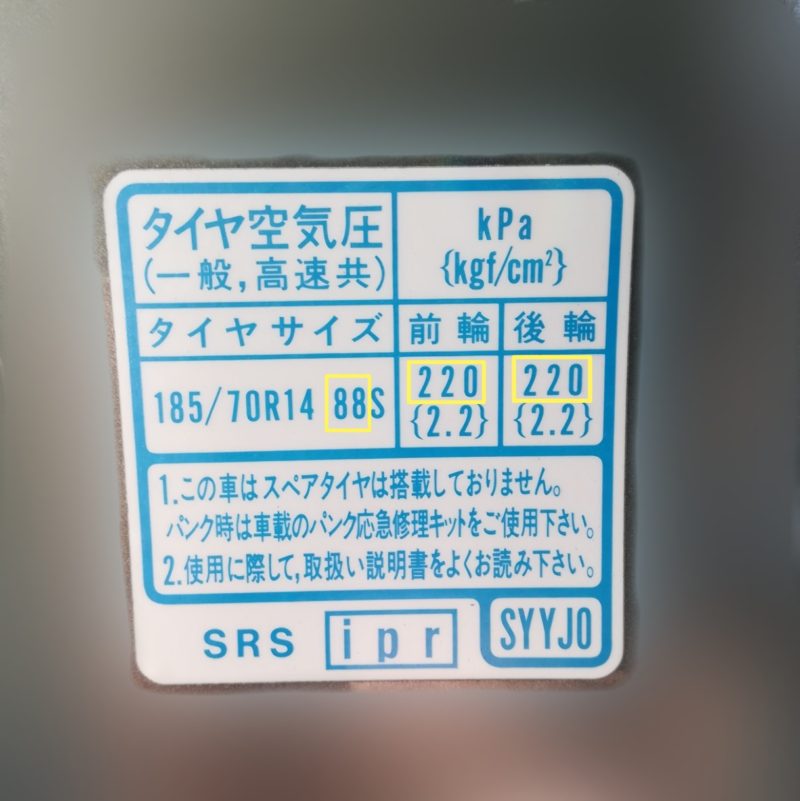

国産車であれば運転席ドア開口部に「指定空気圧表示」シールが貼られていますので、そちらから確認することができます。

ちなみに国産車の場合、シールに書かれている数値はJATMA規格の国内向けタイヤを基準にしています。

下の画像が指定空気圧表示シールです。

見るべきところを黄色の枠で囲っています。

まずは一番左の「88」という数字ですが、これは新車(純正)装着タイヤのロードインデックス値を示します。

次に真ん中と右側にある「220」という数字。これは新車装着タイヤの指定空気圧です。

この2種類の数値を用いて新車装着タイヤの負荷能力を求めてみたいと思います。

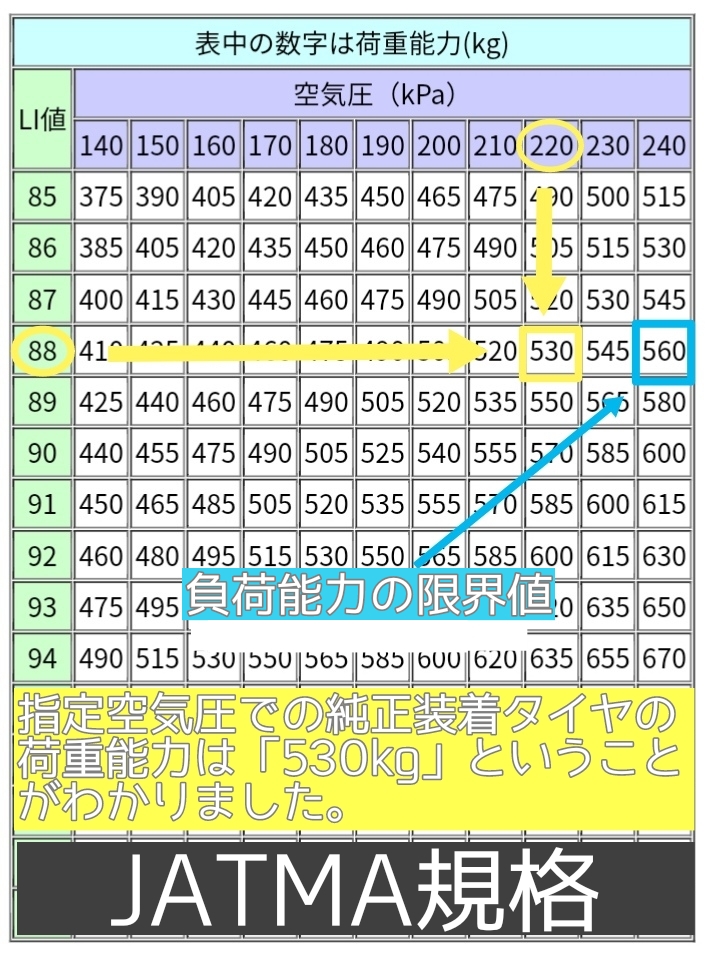

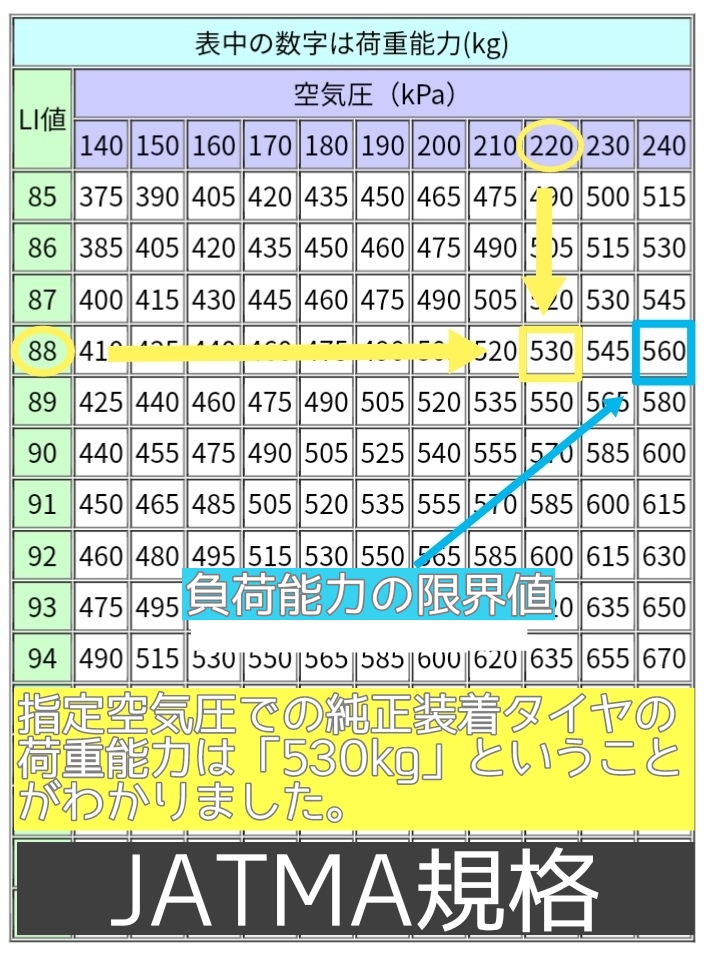

下の表はJATMA規格の空気圧別負荷能力対応表です。

ロードインデックス値「88」と指定空気圧「220」が交差するところの数字に注目してみてください。

530kgとあります。これが新車装着タイヤの指定空気圧における最大負荷能力です。

タイヤを交換した場合は、この負荷能力を下回らないような空気圧にする必要があります。このような空気圧を「適正空気圧」といったりします。

ちなみに表の右側に青枠で囲った数字(560)がありますが、こちらは新車装着タイヤが発揮できる負荷能力の限界値となります。

このタイヤを他の車両で履くときには、この負荷能力でまかなえるような重さの車両にしなければなりません。

(このタイヤサイズの車両で1本あたり560kgを超えるようなものはそうそう無いとはおもいますが…)

実際にロードインデックスを確認してみましょう

ここからは実践編となります。

実際のタイヤでロードインデックスをみてみましょう。

ちなみにこのタイヤは純正装着タイヤではなく、量販店などで市販されている一般的なタイヤとなります。

ロードインデックスはタイヤのサイドウォールに表示されています。

黄色の線で示す部分です。

少し拡大してみましょう。

185/70R14というタイヤサイズの右側に「88」という数字が確認できるでしょうか?

これがこのタイヤのロードインデックスとなります。

純正装着タイヤのロードインデックスと同じ数値です。

ここで、「なんだ、一緒じゃん」と安心するのはまだ早いです。タイヤの規格が違う可能性もあります。

純正装着タイヤと同じ規格なのかもちゃんと確認するようにしてください。

えー、このタイヤをよく確認した結果、同じJATMA規格であることが判明しました(笑)結局一緒やんけ〜

まぁダンロップの国内向けタイヤという時点でJATMA規格のような気はしました。

つまり空気圧は220(〜240)kPaが適正値となります。結局一緒やんけ〜

シメに、ロードインデックスから適正な空気圧を導き出してみましょう

同じ規格で同じロードインデックスのタイヤであれば、適正空気圧も同じであることも分かっていただけたでしょうか。

本記事の締めくくりとして、「規格」も異なる、「ロードインデックス」も違うタイヤを購入した場合の、適正な空気圧の導き方について説明したいと思います。

これが分かれば、ロードインデックスのツボは押さえたも同然です。

あともう少しですので、がんばってついてきてくれるとありがたいです‼

今回はこのタイヤの適正空気圧を調べてみます

ちょうど良い題材は無いかな?…と探していたところ、ナイスなタイヤを見つけました。

ミシュランの『X-ICE XI3』です。

このタイヤのなにが良いって、ロードインデックス値も純正装着タイヤと異なりますし、規格もエクストラロードですし、今回の企画にうってつけの素材です。

ロードインデックスだけをみると純正装着タイヤよりも高いので、最大負荷能力にも余裕がありそうなのですが、エクストラロードなのでより高い空気圧が必要な気もします。

結果はどうなるでしょうか?

今回の検証では、純正装着タイヤからこのタイヤに履き替えたと想定して、このタイヤにおける適正空気圧を探ってみたいとおもいます。

ロードインデックス:92

タイヤ規格:ETRTO・エクストラロード

これがわかればもう大丈夫!ロードインデックスと規格が異なるタイヤの適正空気圧を調べてみる

まずは、純正装着タイヤの負荷能力を確認しましょう

純正装着タイヤのロードインデックスと指定空気圧は先ほどと同じです。

よって画像は使いまわします!

- ロードインデックス:88

- 指定空気圧:220kPa

- タイヤ規格:JATMA

上記の条件における最大負荷能力は530kgです。

この負荷能力を下回らないような空気圧の値を求めます。

いよいよ、履き替えるタイヤの適正空気圧を調べてみてみましょう!

今回履き替えるタイヤ(X-ICE XI3)はエクストラロード規格なので、エクストラロード用の空気圧別負荷能力対応表を使います。

試しにロードインデックス「92」と空気圧「220(←指定空気圧)」の交わるところの数字をみてみることにします。

「505」kgとありますね。これが空気圧220kPaのときの最大負荷能力となります。

純正装着タイヤの最大負荷能力よりも25kgダウン…という結果になりました。つまり負荷能力が不足しています。

なのでもう少し空気圧を上げて、負荷性能を高めてやらなければなりません。

表中でロードインデックス「92」の列から、「530」kgよりも大きい値を探します。

「…505、525、…」と、列の右側に行くほど数値は上がっていきます。

ありました。530よりも大きい数値は「540・560・575・595・615・635」の6つです。

これらの負荷能力であれば純正タイヤの能力を下回ることはありませんね。

6つの負荷能力に対応する空気圧はそれぞれ、「240・250・260・270・280・290」です。

つまり、240〜290kPaがこのタイヤの空気圧の適正範囲ということになります。

結果としては純正装着タイヤよりも高い空気圧を必要とするタイヤということがわかりました。

今回の検証では、ロードインデックスが高くても、タイヤ規格が異なれば空気をより多く入れる必要があるということも分かって頂けたかとおもいます。

適正空気圧が分かれば、あとはその範囲内で自分の好きなように調整してみて下さい。

特にこだわりがなければ指定空気圧に近い240kPaあたりが良いと思います。

自動車メーカーやタイヤメーカーがテストを重ね、耐荷重性のほか、操縦性・乗り心地・燃費性能をうまくバランスさせているのが指定空気圧だと思われますので、それに近い設定にすれば特に不満は出ないと思います。

(もし不満が出るとすれば、それは空気圧の問題ではなく、タイヤ選択を誤った可能性の方が高いかもしれません。)

少しでも燃費を良くしたい方は、高めの空気圧に。

柔らかい乗り味を好む方は、低めの空気圧に。

もう少しだけグリップ力が欲しいと感じたら、空気圧を下げてみたり。

ハンドルをほんの少し軽く回したいと感じたら、空気圧を上げてみたり。

荷重性能が不足したり、空気圧の許容上限を超えたりしない範囲で、自分のお気に入りの空気圧を探してみるのも楽しいかもしれません。

コメント

コメント一覧 (3件)

[…] ロードインデックスとはなにか?適正な空気圧への設定方法についてロードインデックス(LI値)とは、タイヤ1本が支えることのできる最大負荷能力(※)を示す指数のことです。※「 […]

[…] ロードインデックスとはなにか?適正な空気圧への設定方法についてロードインデックス(LI値)とは、タイヤ1本が支えることのできる最大負荷能力(※)を示す指数のことです。※「 […]

[…] ロードインデックスとはなにか?適正な空気圧への設定方法について ロードインデックスって何? ロードインデックス(LI)とは、タイヤ1本が支えることのできる最大負荷能力を示す […]