【相対主義】プロタゴラスさんの回答は…

答え:絶対に正しいものなんて無い

価値観なんて人それぞれだから、絶対に正しいものなんてあるわけないだろ。

いきなり根本を否定されている気もしますが、この考え方自体は現代の感覚に近いかもしれません。

これは「神話」という、それまで絶対的であった価値観が崩壊した古代ギリシャ時代に流行った【相対主義】という考え方です。

都市国家(ポリス)の発展により他国との交流が盛んになることで、それぞれの国ごとに神話の内容が全然違うという事実に人々は気づいてしまったのです。

それだけではありません。

- 正義とは、罪とは何か?

- 善いとは、悪いとは何か?

- 美しいとは、醜いとは何か?

こういったものまで、国ごとに解釈が異なるのです。

こうなると何が正しいのかなんて分からなくなってしまいます。

つまるところ「正しい・正しくない」という判断も、それぞれの人間が自分の価値観で勝手に決めたものに過ぎないのです。

絶対的に正しいものなんて、人や場所や時代で変わるものだ。一概に決めつけることなど出来ない。

「オレは正しい!」とか「オマエのやってることは間違っている!」なんてのは、自分の価値観を押し付けているだけだとプロタゴラスは言います。

これらを象徴する、有名な言葉があります。

人間は万物の尺度である

価値観というのは、それぞれが自分の基準(尺度)によって勝手に決めただけのものに過ぎない…ということを彼は唱えたのです。

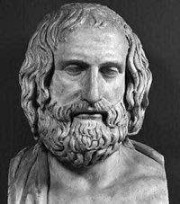

一応言っておくと、プロタゴラスは2400年以上も前の哲学者です。

たとえば、ヨーロッパで「魔女狩り」が行われていた時代から、2000年以上も前の人物です。

そんな大昔の人間がここまで柔軟な思考をしていたことに驚愕しかありません。

プロタゴラスに代表される相対主義の哲学は、議論で相手を言い負かすのに有効なテクニックでもありました。

価値観の基準を上手くズラすことで、相手の主張を無効化することもできるからです。

選挙演説や公開討論の場で民衆に上手くアピールできる手法ということで、当時の政治家たちの間で相対主義は一大ブームとなります。

【無知の知】ソクラテスさんの回答は…

答え:分からない。だから一緒に考えようよ。

自らの無知を自覚することが、真理への第一歩となる。

相対主義が隆盛をきわめていた古代ギリシャにおいて、反逆者が現れます。

それがソクラテスです。

ソクラテスは、プロタゴラスから相対主義の哲学を教えられた政治家たちをガン詰めで論破しまくります。

彼はなぜ、そんなことをしたのか?

政治家たちが人気取りのパフォーマンスにだけ熱心で、真面目に政治に取り組まなくなっていたからです。

極端に言うと「絶対的なものなんて無いんだから、全部テキトーでいいよ」状態になってしまったのです。

それにブチ切れたソクラテスは彼らのもとに出向き、馬鹿のフリをして相手を質問攻めにします。

変なのが来てるぞ〜

繰り返される質問のラッシュに、相手はいつしか答えに詰まってしまいます。

そうなったらドヤ顔で、ソクラテスは事前に用意していたセリフを吐くのです。

あれあれ〜、 答えられないんですか?知らないのに今まで偉そうに語ってたんですねwww

公衆の面前でこれをされた政治家たちは、もう赤っ恥です。集まった観衆も騒然としています。

卑怯だけど…

相手をブチのめした後にソクラテスは、観衆に向き直り問いかけました。

なぁ、みんな!本当に正しいことって何か!?

政治家たちはそれを知っているかのように語っていたが、実は何もわかっていなかった!

では、本当の善とは何か!?それはッ…!

コイツ知っているのかも…

私にも全然わからん!!

だから、皆でそれを一緒に考えようではないか!!!

ソクラテスの主張が斬新だったのは、持論を語るのではなく「自分は無知である」と開き直った点にあります。

これが、かの有名な【無知の知】です。

この言葉はしばしば…

- 無知を自覚している人は、それを自覚していない知識人よりも賢い

- 知らないことを知っている謙虚な人は素晴らしい

…という意味に捉えられることが多いですが、本質はそこではありません。

この言葉は「無知を自覚することが、真理を追求する源動力となる」ということを表している。

すでに知っている事柄を「知りたい!」と思うはずがありません。

知らないからこそ、「知りたい!」と思うのです。

さて、ここからのソクラテスが猛烈にカッコいいのです。

政治家たちから恨みを買ったソクラテスは捕らえられ、「若者を堕落させた」という謎な罪で死刑を宣告されてしまいます。

幸いなことに死刑執行までには、まだ日数があります。逃げようと思えば国外に逃げることだって出来たのです。

ソクラテス様!なぜ、お逃げにならないのですか!?このままでは…

合法的な裁判で下された判決である以上、民はそれに従わなければならない。

それに逃げるという行為は、私にとって「信念に反する」ものだ。私は信念を貫く。

「この世界には命を賭けるに値する真理が存在するのだ」

こう言わんばかりに、彼は自ら毒入りのグラスを飲み干して命を絶ちました。

このソクラテスの生き様を見た若者たちは衝撃を受け、彼の意志を継ぐことを決意します。

こうして、真理を追い求める旅はソクラテスから始まったのです。

【方法的懐疑】デカルトさんの回答は…

答え:世の中の全てを疑っても、それを「疑っている自分」だけは絶対に疑うことができない。

ソクラテスの意志を受け継ぎ、多くの哲学者が真理を探究するも中々見つけることが出来ません。

ソクラテスの死後から2000年以上経っても、真理に続く糸口すら見えてこないのです。

なぜここまでの時間がかかってしまったのか?

大きな理由として、キリスト教が西洋を支配する時代が長く続いたことが挙げられます。

人間は理性だけでは真理にたどり着くことは出来ません。神への信仰こそが必要なのです。

この場合の神とは、もちろんキリスト教における神のことを指します。

素人でも「じゃあ、異教徒の存在はどうなるの?その考えおかしくない?」と思ってしまうほどガバガバな理論ですが、優先されるべきは理性よりも信仰です。

このように、哲学にとって、さらには数学や科学といった学問にとっても不遇の時代がかなり長く続きました。

しかし「信仰重視」の時代に取って代わり、「理性重視」の時代が再び訪れることとなります。

そのキッカケは、以下の2つの出来事です。

- 古代ギリシャ・ローマ時代の古典や美術を尊重しようという文化運動である「ルネサンス」

- 教会が免罪符を売りさばいて儲けるのをやめるべきだという宗教運動である「宗教改革」

これにより、キリスト教の権威は次第に弱まります。

この時代において、真理に迫りつつあったのがデカルトです。

デカルトは哲学者であると同時に、優れた数学者でもありました。

それまで長らく日の目を見ることのなかった哲学と数学という2つの学問。

両者に精通するデカルトの快進撃は、まさに時代が彼を選んだかのようです。

彼は数学的アプローチから真理を掴もうとします。

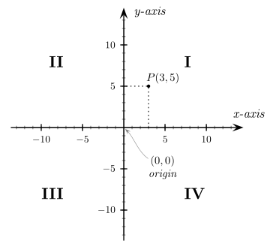

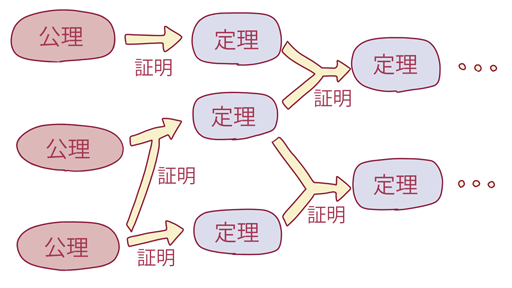

ざっくり言うと数学とは、絶対に正しいとされるいくつかの前提から出発して、別の論理的に正しいものを導き出していく学問です。

- 絶対に正しいとされる前提=公理

- 別の論理的に正しいもの=定理

公理を組み合わせることで、「定理」が導き出されます。

さらに定理同士を組み合わせることでも、新しい定理が出来たりします。

公理を出発点として、定理を連鎖的に導くことができます。

つまり、全ての定理は「公理」から出来ているのです。

この「公理さえ決めてしまえばそこから発展していく」という数学的体系をデカルトは哲学にも応用しようとしたのです。

絶対に正しいと認めざるを得ない「公理」を設定して、そこから結論を導き出そう。

公理さえ決めてしまえば、いずれは誰もが同じ結論に辿り着けるようになるはずです。

結論とは、つまり真理―。それも相対主義のような人それぞれの真理ではなく、万人に共通するような唯一無二の真理です。

このアイデア自体はとんでもなく素晴らしいのですが、問題が1つだけあります。

それは、絶対に間違えのない「公理」を見つけ出さなければならないということ。

というか、それ自体が「真理」といっても差し支えないほど価値があるものです。

そんなもの、どうやって見つけ出せばいいのでしょうか?

デカルトは「確実に正しいもの」を探すのではなく、「全てを疑いまくる」という作戦に出ました。

これを【方法的懐疑】といいます。

疑って、疑っても、それでも疑えないものがあるとするならば…それが公理となる。

そして彼はあらゆるものを疑いました。

- 目の前の現実

- 身の回りのあらゆる物体

これらは私達が認識しているつもりでも、長らく醒めない夢を見ているだけかもしれません。

悪意のある悪霊が私たちに幻覚を見せている可能性だってゼロではありません。

徹底して懐疑を続けた結果、人が認識しうるであろう存在や概念は全て否定され尽くしてしまいます。

「もはや、ここまでか…」

そう思っていた時!あるヒラメキが脳裏をよぎります。

この世の全ては「嘘ではないか?」と疑うことが出来てしまう…

だが、あらゆるものを疑ったとしても…

それを「疑っている私」という存在だけは疑えないのではないだろうか…キタコレ!!

コイツは一体何を言っているんでしょうか?

解説すると…「疑っている私」がいることを疑ってみても、そこには「疑っている私」がいて、それすらも疑ってみようとしても、やっぱりそこには「疑っている私」がいる…という状態が無限に続くわけです。

結果として、どんな懐疑にも耐えられるのはあらゆるものを「疑っているデカルト自身」だったというオチです。

こうしてデカルトは、ついに哲学の公理にあたる「絶対に正しい真理」を導き出すことに成功したのです。

偉大なるヒラメキに気を良くしたのか、彼はなんとか名言をひねり出そうとします。

コギト・エルゴ・スム(我思う、故に我あり)

アタマ引っ叩きたくなりますね。

【懐疑論】ヒュームさんの回答は…

答え:私たちの考えは全て経験に由来するが、その経験と現実が一致しているという保証はどこにもない。

デカルトは哲学体系の公理として、「疑う私の存在」という真理を発見した…というのは先に述べたとおりです。

コレ、たしかに真理といっても良いほどの画期的な発見ではあったのですが、我々が求めているものとは何か違うような気がします。

めっちゃ欲しかったヤツだ〜

(コレじゃねえよ、タコが。)

「あなたが疑っている瞬間こそが、この世の真実なのだ!」というのがファイナルアンサーだとして、そのことを知っても仕方がありません。

大事なのは、 そこから導き出される究極の結論、もしくはそこに至るプロセスなのです。

もちろん、そのへんをわきまえたデカルトさんはちゃんと結論も用意してくれていました。

(疑う)私の存在は確実なのだから、私がちゃんと理解したり認識するものも確実に存在する。

さっきアナタ、目の前の現実を疑ってませんでしたか?

私たちの理解・認識しているものは、夢かもしれないし、悪霊が幻覚を見せているだけかもしれない…ということで決着は着いたハズ。

あれだけ世の中のすべてを疑いまくった人物とは思えない発言です。

さらにデカルトは続けます。

なぜ私の認識が正しいと言えるのか?それは、神様が私をつくったからだ。

神様がつくったのだから、私の認識はちゃんとしている。

とうとう神の存在まで持ち出してきます。もう、どっちらけです。

当然、この結論は大炎上します。

時代という名の追い風も味方し、スタートダッシュこそ驚異的だったデカルト。

やったるでぇー!!

ですが、その後の彼は急に立ち止まってしまいます。

そして何を思ったか、選手控室までゆっくり歩きながら戻っていく…という暴挙に出るのです。

そんなデカルトへの批判から生まれた哲学体系の一つに「イギリス経験論」があります。

経験論とは、「人間の知識や思考というものは、すべて経験によるものである」という考え方です。

ヒュームはその経験論を極限まで突き詰めた哲学者です。

選手控室でうなだれているデカルトに対して、ヒュームは静かに声を掛けてやりました。

こんな感じになっちゃいましたけど、あなたの「疑う私の存在は確実」という主張、あれは確かに素晴らしいものです。まぁ、元気だして!

色んな人からディスりまくられ、ガックリきているデカルト。久々にほめられて嬉しそうです。

ですが、そもそもその「私」って一体何なんでしょうね?

あなたの言い方だと、まるで「私」という存在は「心」のようなもので、肉体とは別物として存在してるみたいな感じですよね?

ヒュームの言う通り、デカルトは「物と心は完全なる別物である(物心二元論)」という考えの人でした。

あなたのその「物心二元論」は習慣的信念といって、習慣的にそう信じているだけのことなんです。

経験論の立場から言うと、「私(心)」というのは単なる知覚の集まりに過ぎません。

あなたが「公理」と信じているそれについても、単なる思い込みなんです。

なんという、死人にムチ具合!

おそらくデカルトは帰宅途中コンビニに寄って、ストロングゼロ3本は買ったと思います。

ヒュームの主張を一言でいうとこんな感じです。

すべては経験による「思い込み」です。

人が物事を捉えるときのスタンスは大きく2つに分けられます。

- 主観的か?

- 客観的か?

しかし、経験論では「客観的なものなど無い」とし、人は主観の中から出ることは出来ないと考えます。

ヒュームはその経験論を「懐疑」によって完成させます。

この【懐疑論】がデカルトの方法的懐疑と違うのは、誰もが信じて疑わない常識を土台ごとひっくり返した点にあります。

その常識とは、以下の2つです。

- 神様

- 科学

現代に生きる私たちだって、少なくともこの①か②のどちらかは「正しいもの」だと信じているはずです。

ですが、ヒュームは違います。

徹底した懐疑の眼差しにより、①と②のどちらについても自論で破壊してしまうのです。

まずは①神様について。

それまでの哲学者で神様を否定するような恐れ多い発言をするものなどいませんでした。

それはヒューム以外の経験論哲学者も同じです。

「私達は神様を知らないし、経験したこともない。では、人はなぜ神様を知っているのか?それは、神様だけは特別な唯一の存在だからであ~る!」

ですが、破壊者ヒュームは容赦なくこれを否定します。

いやいや。伝説の生き物に「ペガサス」っていますよね。あれって「馬」と「翼」のイメージから生み出された、想像の産物なんです。

神様だって同じです。「自分を見守ってくれる誰か」と「絶対に逆らえない誰か」というものを経験したことのある人が、経験を組み合わせた想像物に過ぎません。

幼児だって「親」から、神様を連想することだってイージーですよね。

②の科学についても、ヒュームは躊躇なくケンカを売っていきます。

科学法則って、結局は経験の積み重ねによる産物ですよね?

それが現実世界と一致しているという根拠って、一体どこにあるんでしょうか?

なんという傲岸不遜ぶり。

科学を当たり前のものとして認識している現代の私達からすると、難クセをつけているだけの輩にしか見えません。

ですが実際、この主張はかなり合理的です。

たとえば、私達は「火は熱い」ということは絶対確実な科学法則だと思っています。

「火に触ると熱かった」という経験が繰り返された結果、「火=熱い」という因果関係がそこにはあると、人間が勝手に思い込んでいるだけなんです。

その思い込んだ因果関係が本当にあるかどうかは、人間には知りようがない…と彼は言います。

つまり、「火」と「熱い」の間には、本当は何の因果関係も成り立たない可能性だってあるのです。

私達の未だ知らない「ナニカ」が、たまたま「火」の近くにいつもいるせいで「熱い」という可能性を否定することは出来ないのです。

火に触って1兆回やけどをしたからといって、次の1兆1回目でも同じ事が起きる保証はどこにもありません。

「状態Aになるとき、状態Bが起こる」という法則なんて、現実世界と一致している保証などどこにもないのです。

実際、私達はよく錯覚したり、勘違いをしてしまいます。

ヒュームの主張はブッ飛び過ぎてはいますが、合理的がゆえの説得力も確かに帯びています。

【批判哲学】カントさんの回答は…

答え:真理とは人間によって規定されるものである。

神や科学までも疑うほど、徹底していたヒュームの懐疑論。

しかし、彼には決定的に欠けているものがありました。

徹底した懐疑を行いながらも、デカルトのように懐疑を乗り越えられるような「強い答え」を見つけ出す姿勢です。

懐疑しているだけでは何も始まらないのです。

さて、そんなヒュームの考え方に後頭部をバットで振り抜かれたかのような衝撃を受けた人物がいました。

その人物は、もともとはデカルトと同じく理性重視の哲学者でした。理性を活用すれば真理に到達すると、彼は信じて疑いませんでした。

ですが、彼はヒュームの懐疑論という優れた哲学を知り、驚愕すると同時に自分の考えの甘さに直面します。

しかし後に、彼はヒュームの懐疑を逃げること無く真正面で受け止めながらも、それを払いのける真理を見つけ出すという大偉業を成し遂げるのです!

その人物こそが、【批判哲学】のカントです。

- 否定

- 懐疑

- 非難

「批判」と聞くと、上記のようなイメージで捉えてしまうかもしれませんが、それは大きなマチガイ。

カントの言う「批判」とは、「出来ること」と「出来ないこと」の線引をする…という意味なのです。

つまり、批判哲学とは「理性(科学)」の能力と限界を見極める哲学ということになります。

さて、ではカントはどのようにしてヒュームの懐疑に立ち向かったのか?

それはカントの感じた、とある疑問から始まります。

数学や論理学など、異なる経験をしてきた者同士でもいつかは同じ答えにたどり着く学問がいくつも存在する…。

すべての知識や概念が人間の経験からつくり出されたものであるならば、どうしてこのような学問が存在するのだろう?

なにやら小難しいことを言い出したので、もっとわかりやすくしてみます。

「小麦粉と聞いて、連想する食べ物はなんですか?」

この問いに対して、答えの傾向は各国でおそらくバラバラでしょう。たとえば、こんな風に。

- イタリア人なら、パスタかピザ

- フランス人なら、パン

- 中国人なら、ラーメンか肉まん

対象を日本人に限定しても、結果は同じです。大多数が「うどん」と答えるでしょうが、関西圏では「お好み焼き」「たこ焼き」と答える人も少なくはないでしょう。

では「1+1は?」と聞かれた場合はどうでしょう?

イタリア風な回答も、中国式の回答も、関西風も関東風もありません。

答えは「2」しかないのです。(※ジョーク的な回答を除く)

どちらも「問題」という意味では同じですが、構造的には別物なのが理解できると思います。

この程度の発想ならカントじゃなくても思い付きそうなもの。もちろん、カントの思考はこれよりも抽象的かつ高度なものです。

ヒュームの言うように、人間は経験から知識を得ているのは確かである。

だが、経験の「受け取り方」には、人間として「共通の形式」がある。

この「共通の形式」は、人間という種として生まれつき備わっている先天的なものです。

どのような経験であっても、この「共通の形式」で物事を経験しているので、人類全体で共有可能な学問が成立しているわけです。

「共通の形式」の範囲内においては、みんなが合意できる概念をつくり出すことができる。

よって、普遍的な真理を打ち立てることは可能である。

カントはどこまでもクレバーでした。

以上のような「真理は導き出せる」という主張の後に、自ら注釈を添えます。

ただし、あくまで「人間」という種にとっての真理ではあるが。

- 異なる種の生物

- 宇宙人

- バケモノ

このような、「共通の形式」を持っていない他の生物とは真理を共有できないということを、カントは前もってことわりを入れています。

結局のところ、人間は「人間にとっての世界」「人間にとっての真理」までにしかたどり着くことはできません。

真理とは人間によって規定されるものである。

ここがカント一番の見せ場です。

「人間よりも上位の存在であり、森羅万象・生きとし生けるものを網羅する普遍的なものこそが真理」という、それまでの常識を覆します。

つまり、「真理」と「人間」の立場を逆転させてしまったのです!

- カント以前・・・真理>>>>>人間

- カント以降・・・人間≦真理

この主張は、普遍的な真理を追い求めていた当時の哲学者に計り知れないほどのインパクトを与えます。

これがキッカケとなり、「この世の真理」を追い求めるロマン的な方向性から一転し、「人間にとっての真理」という現実路線に変わっていきます。

カントの登場は、人類の真理を追い求める旅にとって大きなターニングポイントとなったのです。

まとめ

お気づきでしょうか?

リレーのバトンのように後世の哲学者に繋がれていることを。

これだけ聞くと感動的ですが、哲学がリレーと違うのは「バトンを受け取る際に前走者をフルボッコにしてから走る」ということ。

タコ殴りにしてからでないと、スタートできないのです。

これこそが絶対に正しいもの―つまり真理を追い求めた偉大な哲学者たちの歴史です。

人類が究極の真理に到達するまでは、まだまだ掛かりそうです。

もしかしたら、そんなものは無いのかもしれませんが…。

よろしければコメント欄から、あなたのご意見をお聞かせください。

コメント