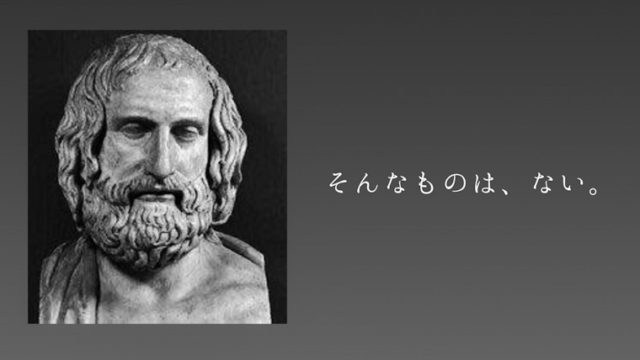

紀元前490年〜紀元前410年頃

出身地:ギリシア・アブデラ

報酬を受け取って弁論術や自然科学を教える、「ソフィスト」のはじまりとされる。

彼の授業は当時の政治家たちに引っ張りだこであり、人生の大半はギリシャ各地を転々とする生活を送る。

授業料がケタ違いに高額なことでも知られており、1回の授業の報酬は「軍艦が2隻買える」ほどであった。

画像出典:ベック式!難単語暗記法ブログ

プロタゴラスさんの回答がコチラ

「真理」なんて無い。

価値観なんて人それぞれだから、「絶対に正しいもの」なんてあるわけがない。

〜回答についての解説〜

身も蓋もないような気がしないでもないですが、考え方自体は現代の感覚に近いかもしれません。

これは「神話」というそれまで絶対的であった価値観が崩壊した、古代ギリシア時代に流行った【相対主義】という考え方です。

グローバル化が古代ギリシア人に与えた衝撃とは?

当時のギリシアでは「ポリス」とよばれる都市国家が各地に発展しており、他国との交易が盛んになり始めていました。

ポリスに住む人達が異国の人々と触れ合うなかで、ある衝撃的な事実が明らかになります。

それは「それぞれの国で神話の内容が全然違う」ということでした。

国(文明)ごとの最高神

| ギリシア神話 | ゼウス (雷と天空を司る) |

| メソポタミア神話 | アヌ (天空と星を司る) |

| エジプト神話 | ラー (太陽を司る) |

| 北欧神話 | オーディン (戦争と死を司る) |

当時の人々にとっては、神話こそが絶対的な常識でした。

その常識が他所ではまったく通用しないことに気付かされたのです。

それまで信じてきた価値観が崩れ落ちた瞬間でした。

それだけではありません。

「正義とは、罪とは何か?」

「善いとは、悪いとは何か?」

「美しいとは、醜いとは何か?」

あれもこれも、国によって価値観や解釈がバラバラなのです。

こうなると、人々は「何が正しいのか」なんて分からなくなってしまいます。

こうして、プロタゴラスの「あの名言」は生まれた。

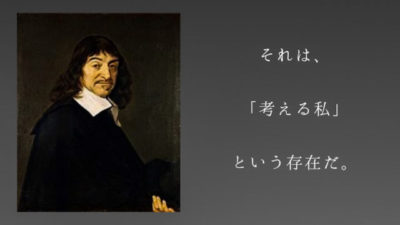

結果として「正しい・正しくない」という判断はそれぞれが自分の価値観で勝手に決めたものに過ぎない…という結論に至ります。

オレの意見が正しいんだ!

アナタのやっていることは間違っている!

こんなのは、プロタゴラスに言わせれば「自分の価値観を押し付けているだけ」です。

なぜなら、絶対的に正しいものなんて【人】や【場所】や【時代】で変わるものだからです。

これらを象徴する、有名な言葉があります。

人間は万物の尺度である。

価値観というのは、それぞれが自分のモノサシ(尺度)によって勝手に決めただけのものに過ぎない…ということを彼は唱えたのです。

一応言っておくと、プロタゴラスは今から2400年以上も昔にいた哲学者です。

たとえばヨーロッパで「魔女狩り」が行われていた時代でも今から約400年前と、わりと最近のことです。

対して、プロタゴラスの過ごした時代は紀元前です。

そんな大昔の人間がここまで柔軟な思考をしていたことに脱帽です。

相対主義とは、人間の認識や評価はすべて相対的であるとし、絶対的な真理を認めない立場のこと。

論破のための必須教養として、政治家の間でも引っ張りだこに!

プロタゴラスに代表される相対主義の哲学は、議論で相手を言い負かすのに有効なテクニックでもありました。

価値観の基準を上手くズラすことで、相手の主張を無効化することができるからです。

選挙演説や公開討論の場で民衆に上手くアピールできる手法ということで、当時の政治家たちの間で相対主義は一大ブームとなります。

プロタゴラスさんの答えは…

「真理なんて無い」でした。

人間は万物の尺度である。

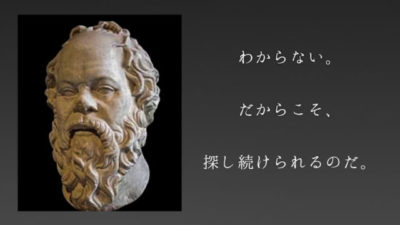

次回予告:ソクラテス死す!命がけの問答法「無知の知」

行きすぎた相対主義により、政治家たちが堕落してしまった古代ギリシャ…。

そんな状況を見かねて、ある一人の男が立ち上がる!

彼の名はソクラテス。

相手が言葉に詰まるまで質問の連打を浴びせるという、卑怯な戦法で百戦錬磨の論客たちを葬り去る。

恨みを買おうとも、無実の罪を被せられようとも、彼には伝えたい「信念」があった…。

次回、『ソクラテス死す!命がけの問答法「無知の知」』乞うご期待!!

コメント